道路の舗装工事の手順について、徹底調査!!

更新日:2023年12月9日

近年では、道路にはアスファルトが敷いてあり、昔に比べ交通利便は飛躍的に発達しました。

道路は、人や車を安全かつ快適に通行させるとともに、上水管や下水菅などを収容したり、市街区において街並みを形成するなど、さまざまな機能と役割を持っています。

では、道路にある舗装ってどんなもので出来ているのか。どうやって作られているのか。

疑問に思ったことはないでしょうか。今回は、道路における舗装の役割と実際にどのように作られているのかをご紹介いたします。

道路の舗装工事|3つの種類

道路の舗装工事に用いられる施工には、大きく以下の3種類があります。

・アスファルト舗装

・コンクリート舗装

・特殊舗装

舗装工事は、種類が違えば特徴やメリット・デメリットが変わってきます。それぞれの特徴を理解したうえで検討しましょう。

アスファルト舗装

アスファルト舗装とは、アスファルトに砕石・砂などを混ぜて加熱、その後道路基層のうえに敷きならしてローラー転圧を行う工事のこと。日本の舗装道路のほとんどがアスファルト舗装で施工されています。アスファルト舗装のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

▼メリット

・施工時間が短い

・施工費用が比較的安い

・防水性、透水性が高い

▼デメリット

・表面温度が上昇しやすい

・耐熱性、耐久性に劣る

・定期的なメンテナンスが必要

アスファルト舗装は、施工費用も安く、手軽にできる舗装工事のひとつです。防水性や透水性の強化にもつながるので、駐車場の水はけ問題も解決するでしょう。

ただし、表面温度が上昇しやすいため、直射日光を浴びるとヒートアイランド現象の原因にもつながります。また、耐久性には劣るため、定期的なメンテナンスが必要になるので注意が必要です。

コンクリート舗装

コンクリート舗装は、表面温度の上昇や耐久性などの観点から、環境問題の一環としても取り入れられるようになってきました。コンクリート舗装のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

▼メリット

・表面温度が上がりにくい

・耐熱性、耐久性に優れている

・メンテナンス費用が安い

▼デメリット

・施工に手間がかかる

・施工費用が高い

・追加工事が難しい

コンクリート舗装は、表面温度が上がりにくいためヒートアイランド現象の改善にもつながります。耐熱性、耐久性にも優れているので、アスファルト舗装に比べるとメンテナンス頻度や費用は安く済むでしょう。

ただし、コンクリート舗装は、施工に手間がかかるため、費用が高くなるのがデメリットです。また、追加工事も難しいので、事前設計はしっかり考えるようにしましょう。

特殊舗装

特殊塗装とは、道路やスペースの目的に合わせて施す特殊な舗装のことです。代表的な特殊塗装は、以下のとおり。

・着色舗装

・排水性舗装

着色舗装はカラー塗装とも呼ばれ、アスファルトの表面の色を変えたい場合に使います。おもに、交通の視認性を上げる目的として使用されています。

排水性舗装は、道路に落ちた雨などの水を道路基層に浸透させ、道路の表面に水が溜まらないようにする舗装です。道路の舗装工事は、目的によってさまざまな種類があるので、まずは「なぜ道路の舗装工事を行うのか」を考えてから検討しましょう。

普段何気なく歩いている道路舗装の役割について

普段から目にする道路にあって、舗装の果たす役割には大きく3つの役割があります。

⓵路面を設けることにより、雨天時の泥濘化(でいねいか)や乾燥時の砂塵を防止し、快適性を保持します。

⓶路面を平坦にし、適度にすべり抵抗を持たせ車両の走行や人の歩行時の快適、安全性を工場します。

⓷周辺の環境に合わせ舗装材を使用することにより、良好な景観や環境を創出します。

道路舗装の機能が相当期間維持するには、交通荷重や環境に対する耐久性が必要になります。

そのためには、舗装の基礎となる、路床や路盤には荷重を十分に支持出来るように築造しなくてはいけません。

道路は、普段目に見えているアスファルトだけでなく、その下には何層にも重ねて築造され、初めて表面のアスファルトやコンクリートが出来ています。

では、普段何気なく歩いている道路の下って、どのような構造になっているのでしょうか。

道路舗装の構造について

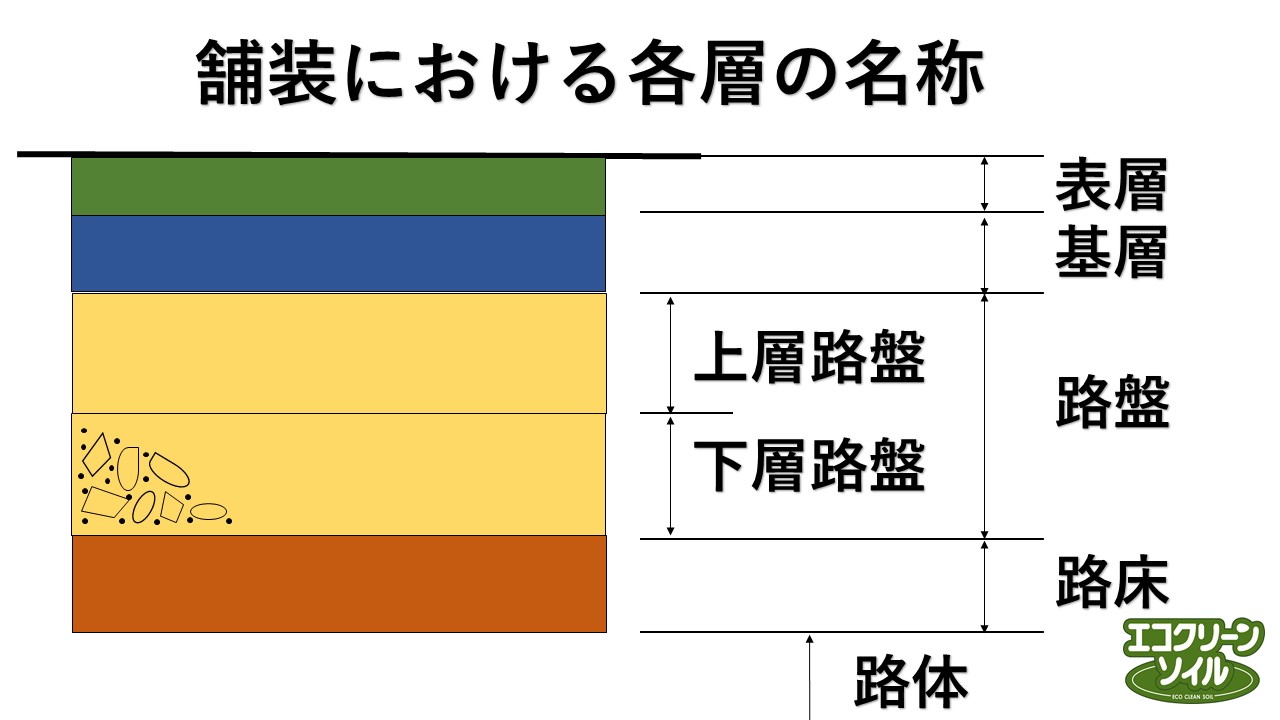

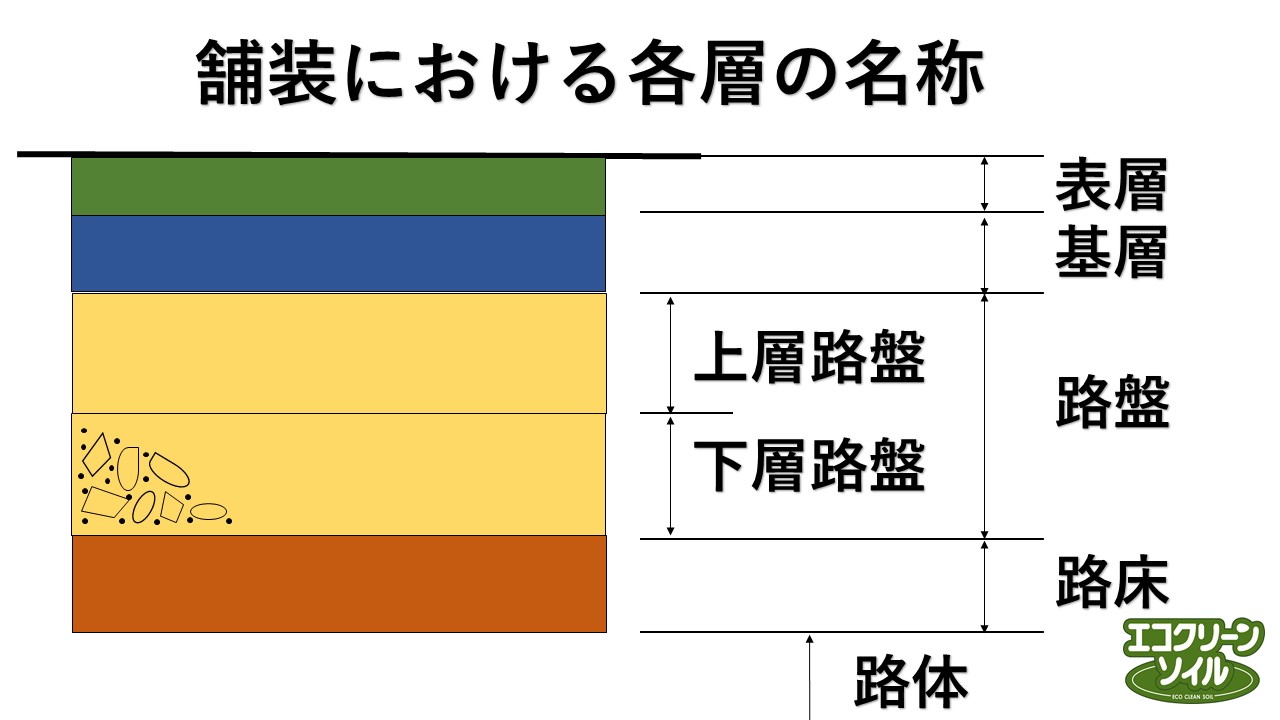

舗装がどのような作りになっているかと言うと、大きく分けて3つ~4つの層に分けられます。

普段皆様が目にしているアスファルトやコンクリートで出来ている層を『表層』と言います。

その表層の下の事を『基層』、

更にその下に『路盤』と呼ばれるものがあります。

中でも『路盤』には、『上層路盤』と『下層路盤』に分けられることがあり、舗装は3~4層の材料から構成されています。

舗装の最下層(路盤の下)には、『路床』と呼ばれる土で出来た層があります。

表層に載荷された交通荷重は、上層から下層へ伝わる事により、荷重を分散していきます。

荷重分散を図る事が土木設計の基本となります。

その為、下層は荷重に耐えれるように砕石(砂利、石、砂など)で固めて作り、上層は強度や摩耗性など、材料の性能が求められるため規定が厳しくなります。

道路舗装の構造(4つの層)における、役割について

◆表層:最上部にある層で、交通荷重を分散して下部に伝える役割のほか、安全で快適な走行が出来るように適当なすべり抵抗性と平坦性が要求されます。

◆基層:上層路盤の上にあって、路盤の不陸を整生します。表層に加わる荷重を均一に路盤に伝達する役割があります。

◆路盤:上層から伝達された交通荷重をさらに分散して路床に伝達する役割があります。

通常は、下層路盤と上層路盤に分けて構成され、上層路盤には砕石など強度の大きな良質な材料を用いられ、下層路盤には比較的強度が小さくても現場近くで経済的に入手できる材料を用いられます。

◆路床:舗装をの荷重を支持している地盤のうち、舗装の下面から1mほど最下層の部分で、最後に荷重を受け持つ役割を持っています。主に土で出来た地盤に近い部分です。

では実際に道路の舗装を施工をしていきたいと思いますが、知識が付いたからと言って、いきなり施工は出来ません。

まずは、施工の前に準備が必要です。

◇道路舗装を施工する前には、構造設計が必要!!

舗装を作る際には、材料が分かったからと言って、すぐに施工は出来ません。

道路を造った後に、耐久力が低く、直ぐに壊れてしまっては、元も子もないのです。

その為、そこに道路を造る前には『構造設計』を行い、そこの道路に見合った設計が必要となってきます。

道路舗装の構造設計について概要

道路舗装の構造設計とは、地盤の支持力や交通量、気象条件などの条件を考慮し、安全でかつ、乗り心地の良い路面が長期間持続するように舗装の各層の材料や厚みなどを決めることです。

土木の構造設計は、自然や重たい車に対して設計をする為、厳しい条件が必要になってきます。

構造設計における条件設定について

設計条件には、⓵路床条件、⓶交通条件、⓷気象条件、⓸材料条件、⓹その他の条件等(施工条件など)があります。

通常、設計に用いる交通量は、「設計期間(原則10年)における平均の1日1方向辺りの大型車交通量」とします。

地盤の支持力はCBR試験において、路床との強度を評価し、これを設計の基準となるCBR値とします。

特定の交通量と設計CBRから、舗装の設計基準に則り、基本的な材料厚さを決定することが出来ます。

さらに施工場所によっては、気象条件、材料条件を考慮する必要があります。

例えば寒冷地では、冬季に凍結が舗装に及ぼす影響を考慮したり、温暖地や重交通道路では対流動対策が必要だったり、積雪寒冷地では耐摩耗対策を施し適切な混合物を選定しなければいけません。

構造設計にあたり、その地域で入手用意な材料を使用し、下層から上層へ行くに従って高品質な層で形成し、力学的にバランスの取れた設計とすることが大切です。

最後に、設計した断面について経済性(コスト)を検討します。

一般には、新設時に用する工事費用(イニシャルコスト)を対象としますが、道路の重要性や設計条件によっては、供用後にようする費用(ランニングコスト)を含めて検討することもあります。

コストまで含め、道路舗装の構造設計が完了した後、やっと施工が出来ます。しかしまだ、実際に工事をするには、少し早いようです。

構造設計図書が完成しても、すぐに施工は出来ません。

下記では、構造設計図書を受領した施工工事業者の仕事の流れになります。

◇施工業者が実際に道路舗装を作る手順

設計図書を受領した施工業者は、直ぐに工事に取り掛かりたいところですが、何も考えずに闇雲に工事は進めて行く事は出来ません。

設計図書に何も記載がないが、実際の現場と土地の形が違うことや残留物など、設計図書と差異があることは多々あります。

まず、設計図書を受領したあとは、施工計画を経て、なにより設計図書が正確かどうかを確かめる必要があるのです。

⓵施工計画の作成(現場の測量設計)

施工計画では、契約書と設計図書通りの舗装を施工するために施工業者が施工の前に作成します。

作成にあたり注意すべき点は、設計図書の内容と現場の状況と差異がないか、現場に合わせた施工方法の検討です。

基本は、設計図書の通りに舗装を造ることが目的ですが、設計図書と現場の状況に差異がないかをまず確認します。

設計図書に記載がなく足りない情報がある場合は、施工業者が現場の状況(高さや距離、その他工事に障害となるもの)を測量することが必要になります。

その上で効率的、経済的かつ安全に施工するための手順や方法を考えることが必要であり、大事な作業となります。

施工計画書で検討する項目をざっと記載すると

⓵設計図書、仕様書、契約条件など様々な資料や情報の内容確認

⓶施工の手順や材料、使用する機械など、施工の基本方針

⓷設計図書との照合、チェックなど測量計画

⓸稼働日数や全体行程の工程計画

⓹工事用道路や給排水設備など、一時的な仮設備計画

⓺工種別に使用する機械や製造会社などの機会計画

⑦主要資材の形状寸法品質などの資材使用計画

⑧工種別人員の配置や担当など稼働する人員の労務計画

⑨資材や機械などの運搬にかんする輸送計画

⑩安全衛生などを管理する現場管理計画

⑪工程管理や品質管理などの施工管理計画

⑫雇用管理責任者の選定や下請け業者の指導など労務管理計画

⑬交通規制や標識の設置など安全対策

⑭騒音や振動、粉塵など周囲への環境対策

などなど多岐にわたり、検討する項目があります。

近年では、人員の働き方や安全面の考慮など厳しくなっており、工事現場周辺の生活環境や自然環境の保全も重要視されてきてます。

ここまで来て、やっと施工工事に取り掛かります。

⓶路床工事

路床工事とは、地盤を整形し、締め固めることで交通荷重を支持する最後の砦です。

路床は、土で出来た地盤面でもあり、厚さは1m以上の場合もあります。

そのため、タイヤローラーや振動ローラーなどの重機でしっかりと締固めます。

また路床土自体の性質や含水状態が支持力に影響してきますので、施工にも少し考慮する必要がある場合があります。

例えば、粘性土のような含水率が高い路床土の場合は、工事車両の走行や過度の転圧をすると支持力が低下する恐れがあるので、適切な転圧方法の検討や工事車両の走行を出来る限り制限することが必要になってきます。

また、路床表面から30㎝程度以内に木根や石などがあると路床の均一性が損なわれ、舗装の構造的な弱点になりかねませんので、必ず取り除いて仕上げるようにして下さい。

路床にもいくつか種類があり、『切土路床』、『盛土路床』、『置換え路床』と呼ばれるものがあります。

切土路床は、既存地盤が高い時に掘削して地盤を成型することです。

表層の施工面の高さや各層の厚み確保の為に、地盤から調整する方法です。

盛土路床は、切土とは逆に既存地盤に盛土材を敷き均して成型することです。

敷き均しの際に、均一性が損なわれたり過度の転圧で強度が低下しないように注意が必要です。

置換え路床は、既存の地盤を所定の深さまで掘削し、置換え材料や非凍上材料を敷き均し、締め固めます。

掘削面以下の地盤面に関しては路床と同様に土を乱さないように締固め、置換え材料や非凍上材料に関しても盛土路床と同様に材料の締固め特性を把握して適切な締固めを行うことが必要です。

⓷路盤工事

路盤工事は路床と同様に、路盤材料を敷き均し、締め固めることに変わりはありません。

路盤の施工は、路盤材料を所定の仕上り厚さ、平坦性を確保出来るように均一に敷き均し、締め固めることで密度を高め、必要なCBR値を得ることです。

路盤材料は、安定材を用いない粒状系といくつかの安定材を用いる安定処理系に分かれます。

安定処理系の中でも、現場にて混合する場合と工場で混合したものと分かれます。

なお一般的に多いのは、粒度調整路盤材と呼ばれる砕石やクラッシャランなど、工場で粒度を調整したものを用いることが多いです。

敷き均しには、モーターグレーダーが使われることが多く、下層路盤で20㎝以下、上層路盤15以下が目安です。

締固めには通常、ロードローラー、タイヤローラー、が使われます。振動ローラーを使用する場合は、仕上がり厚さは20㎝までと上限があります。

路盤を仕上げた後は、速やかにプライムコートやタックコートを施工します。

プライムコートは、路盤(瀝青安定処理路盤を除く)を仕上げたのち、速やかに所定量の乳剤を均一に散布養生して仕上げます。

プライムコートの目的は、

・ 路盤表面部に浸透し、その部分を安定させます。

・ 降雨による路盤の洗掘、表面水の浸透を防止します。

・ 路盤からの水分の毛管上昇を遮断します。

・ 路盤とその上に施工するアスファルト混合物とのなじみを良くします。

タックコートは、新たに舗設するアスファルト混合物層とその下層の瀝青安定処理層、中間層、基層との接着および継目部や構造物との付着を良くするために行います。

タックコートの施工は、通常ディストリビュータやエンジンスプレーヤで行います。

⓸基層工事

基層工事は、路盤の不陸を整生し、表層に加わる交通荷重を路盤に均等に伝えることが目的です。

その為、基層には表層を支える安定性、路盤のたわみに追従するたわみ性が求められます。

舗装の設計次第では、浸透水量などの性能確保が必要な場合もございます。

また舗装厚が薄い場合には、基層を設けない事や、基層にコンクリート版を用いることがあります。

その他の例でいうと、橋面舗装において、コンクリート床版の基層には不陸を整生したり、鋼床版の基層には防水機能が求められることがあります。

今回はアスファルト混合物を例にご説明いたします。

アスファルト混合物舗装には、加熱混合方式が多く、加熱されたアスファルト混合物を敷き均し、締め固めていきます。

敷き均しには、フィニッシャー、モーターグレーダー、ブルドーザーなどが用いられます。

これらの重機を使うと広い面積にある程度の厚みで一気に敷き均すことが出来ます。

操縦の腕によって、出来高が変わるのと材料分離が起こる可能性があるため注意が必要です。

締固めは、ロードローラー、タイヤローラー、を使い平坦に仕上げます。

舗装の施工に用いる材料の中でもアスファルト混合物が他と異なる大きな特徴が、温度管理にあります。

アスファルト混合物は、工場で製造され現場に運搬される際には、高温に加熱されており、150~200℃と言われています。

徐々に温度が低下し、それに伴い粘度が高くなるため、作業効率が悪くなってしまいます。

温度変化によって施工性が変わるという、アスファルト混合物の性質を十分に理解しておくことが必要です。

⓹表層工事

表層工事は、舗装の最上部にあり、交通の安全性、快適性、路面の機能性を確保しなければいけません。

路面の機能性に関しては、塑性変形輪数や平坦性および浸透水量など、性能指数のニーズがある場合があります。

表層は目に見える部分になってきますので、基層で使用するアスファルト混合物よりも粒子が細かく密度の高い材料を使用することが一般的です。

表面の密度が高くなることで、摩耗性が高く、たわみ性も向上します。なにより、見た目が綺麗に仕上がります。

基層と同様に、アスファルト混合物の施工に関しては、加熱されたアスファルト混合物を敷き均し、締め固めていきます。

敷き均しには、フィニッシャー、モーターグレーダー、ブルドーザーなどが用いられます。

締固めは、ロードローラー、タイヤローラー、を使い平坦に仕上げます。

締固め後は、今度は逆に温度が下がりにくくなる場合があり、注意が必要です。

温度が下がりきっていない状態で、交通解放後に轍が出来ることもありますので、夏場の時期、開放時間、行程管理、十分な温度低下の時間を考慮する必要があります。

◇最後に、これからの土木業界における舗装について

道路に舗装が出来始めた当初は、単に人や車が走行し、便利になれば良いものでした。

近年では、AIの発展により仕事の多様化や人種の多様化など色々なところで多様化が求められる時代になってきています。

土木業界の舗装も、技術の発展により、様々な舗装が出てきており、ただ便利なだけではなく、その地域に沿った材料や使用する施設のデザインに合わせた舗装など、舗装も多様化が進んできております。

また地球規模で環境問題は大きな課題となっている時代でもあり、デザインと機能性や機能性に優れた製品はもちろんの事、今後は環境にも優しい舗装という物が大切になってくると思います。

弊社の製品エコクリーンソイルは、開発から20年と土木業界では、まだまだ歴史は浅いですが、人にも環境にも優しい商品として販売しております。

土系舗装材と特殊ではありますが、皆様のニーズに応え、自然環境にも優しい製品をご提供出来るように努めて参ります。

◇自然土系舗装材エコクリーンソイル 建設物価掲載の設計価格や詳細についてご紹介

土系舗装材料エコクリーンソイルは、エコでクリーンな製品として、人にも環境にも優しい製品です。

日本の販売履歴が長く、全国の遊歩道や防草対策としてよくご利用頂き、数多くの実績がございます。

エコクリーンソイルの詳しい製品情報は下記ページをご参照ください。

◆エコクリーンソイル カタログ2023ダウンロード!カタログ画像orこちらの青文字をクリック!!

◆エコクリーンソイルの積算 使用量の目安について

使用量について、カタログ裏面に簡単に記載しております。

厚さ40㎜の時、2.8袋/㎡使用 用途:人の通行程度

厚さ50㎜の時、3.5袋/㎡使用 用途:自転車などの通行程度

厚さ60㎜の時、4.2袋/㎡使用 用途:管理車両などの通行程度

◆エコクリーンソイル活用 施工事例と写真!こちらの青文字をクリック!!

活用事例を掲載しております。どのような仕上がりになるのか、ご興味ある方は、是非ご覧ください。

◆エコクリーンソイルの登録評価について

エコクリーンソイルは下記の登録を取得しており、公共工事においても広くご利用頂いております。

・NETIS登録番号TH-000030-V:活用効果評価有り

・東京都建設局新技術登録NO.1001003

・旧日本道路公団(NEXCO)新技術登録NO.200100051

エコクリーンソイルは、建設物価 特殊舗装工 エコクリーンソイル工法に掲載しております。

◆エコクリーンソイルの施工について、条件付きにてご相談承ります。

弊社は、エコクリーンソイルのメーカーとして製造販売のみ行っておりましたが、

この度、エコクリーンソイルの施工について、関東近郊でのご対応を開始いたしました。

エコクリーンソイルの施工をお受けするにあたり、対応可能な規模やエリアに限りがございます。

下記のお問合せフォームより、ご連絡先、依頼内容を記載の上、ご連絡願います。

※ご依頼内容によっては、お受け出来ない場合もございます。予めご了承ください。

その他、エコクリーンソイル設計価格、設計施工歩掛り、平米単価、特注色(応相談)などお見積作成や必要資料がございましたらお問合せ下さい。

また製品についてご質問やご相談、お困りのことなどございましたら、下記お問合せフォームからお問合せ頂くかお電話にてご連絡下さい。