ヒートアイランド現象について、発生メカニズムの説明と対策を考察!!エコクリーンソイルによる対策もご紹介!

更新日:2021年8月12日

「ヒートアイランド現象」は、大多数の方が認知しているであろう環境問題について、考えたいと思います。

私が小学生の頃(西暦2000年頃)は、小学校の授業で習い、テレビでもヒートアイランド現象を取り上げたニュースなどを目にしていました。

しかし最近では、あまりニュースでも取り上げることが少ない印象で、それよりも地球温暖化が深刻な環境問題として報道されています。

地球温暖化という大きな環境問題は、細分化するといくつもの要因によって深刻化しているのですが、

その中でもヒートアイランド現象は、世界の都市部でも重要な課題の一つとなっています。

日本でヒートアイランド現象は、1970年代から大きく報道をされ始め、

遡ると今(2019年現在)から、半世紀前くらいからヒートアイランド現象という事象を把握しておりながらも、何も対策を打てず現在に至ってしまっているのが現状です。

弊社((有)ECSテクノ)は、より良い地球環境を次の世代に残せるように環境に優しく無公害な環境改善舗装土 エコクリーンソイルを開発いたしました。

今回は、ヒートアイランド現象を再度学び、弊社の製品で取り組める対策を考えていきたいと思います。

◇ヒートアイランド現象って何?どのような現象なのか。

ヒートアイランド現象は、英語で「Heat Island」と書かれ、直訳すると「熱の島」となり、「Urban Heat Island」とも言われ、Urbanは「都市」という意味です。

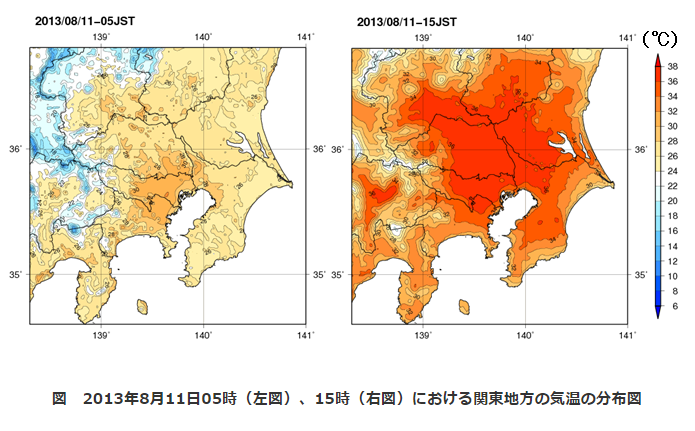

その名の通り、都市部の気温が周囲の郊外に比べ気温が高くなる現象です。

気温分布で見ると、低温な郊外が広く分布される中に、高温な都市部が一つの島のように見えることから、ヒートアイランド現象と呼ばれます。

以下、気象庁のヒートアイランドについての記述です。

『ヒートアイランド現象は「都市がなかったと仮定した場合に観測されるであろう気温に比べ、都市の気温が高い状態」と言うこともできます。

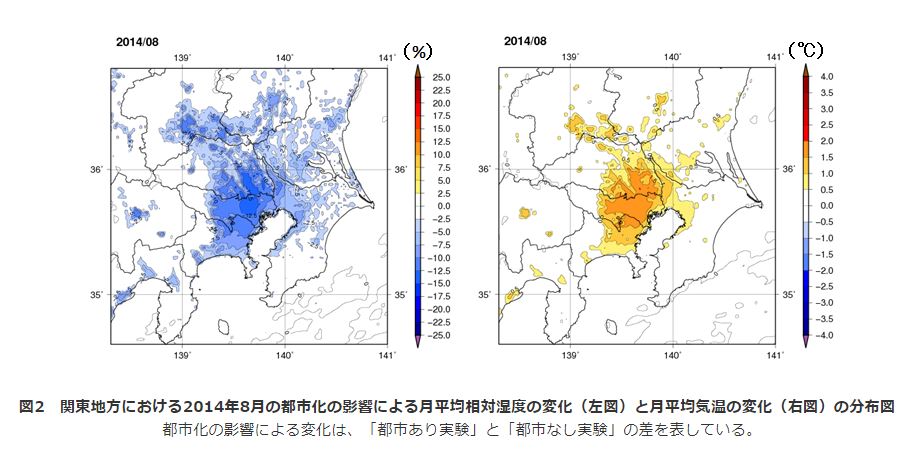

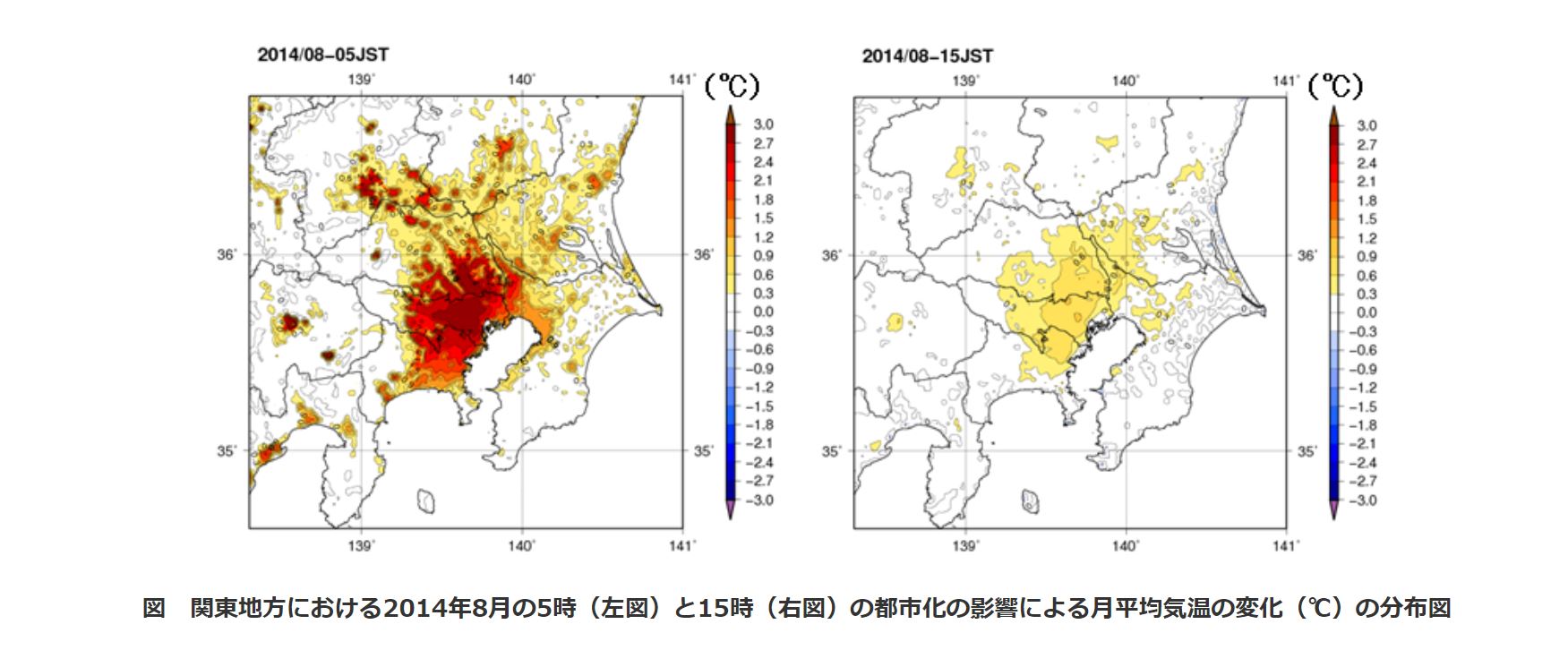

関東地方の場合は、東京都市圏を中心に高温域が広がっています(下図)。

都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されています。』

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「ヒートアイランド現象とはどのようなものですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/01/qa.html 閲覧日:2019/8/17)

一目で見ただけで、東京を中心に都市部が異常に高温になっていることが分かります。

弊社も横浜にありますが、分布図でみると濃いオレンジ色の部分に位置していることが分かります。

ではヒートアイランド現象がどのような原因によって起きるのか、またヒートアイランド現象は何が問題なのか、を解説していきます。

ヒートアイランド現象と地球温暖化の違いについて

ヒートアイランド現象と聞くと、よく地球温暖化と勘違いされている方がいます。

現象は気温が上がるという事で同じですが、仕組みや影響を及ぼす規模が違っています。

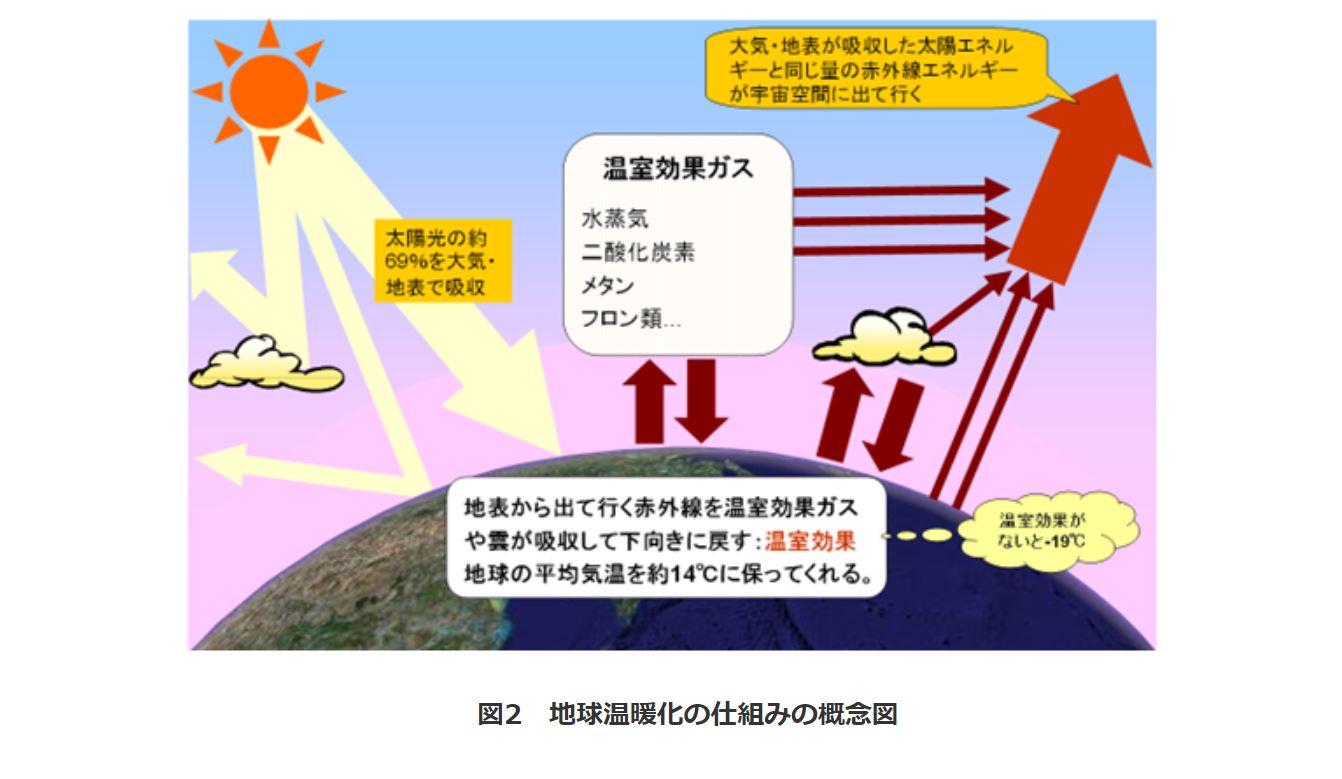

ヒートアイランド現象については、上述してある通りですが、地球温暖化については、温室効果ガス(二酸化炭素など)が増えることにより地球全体の規模で気温が上昇する現象です。

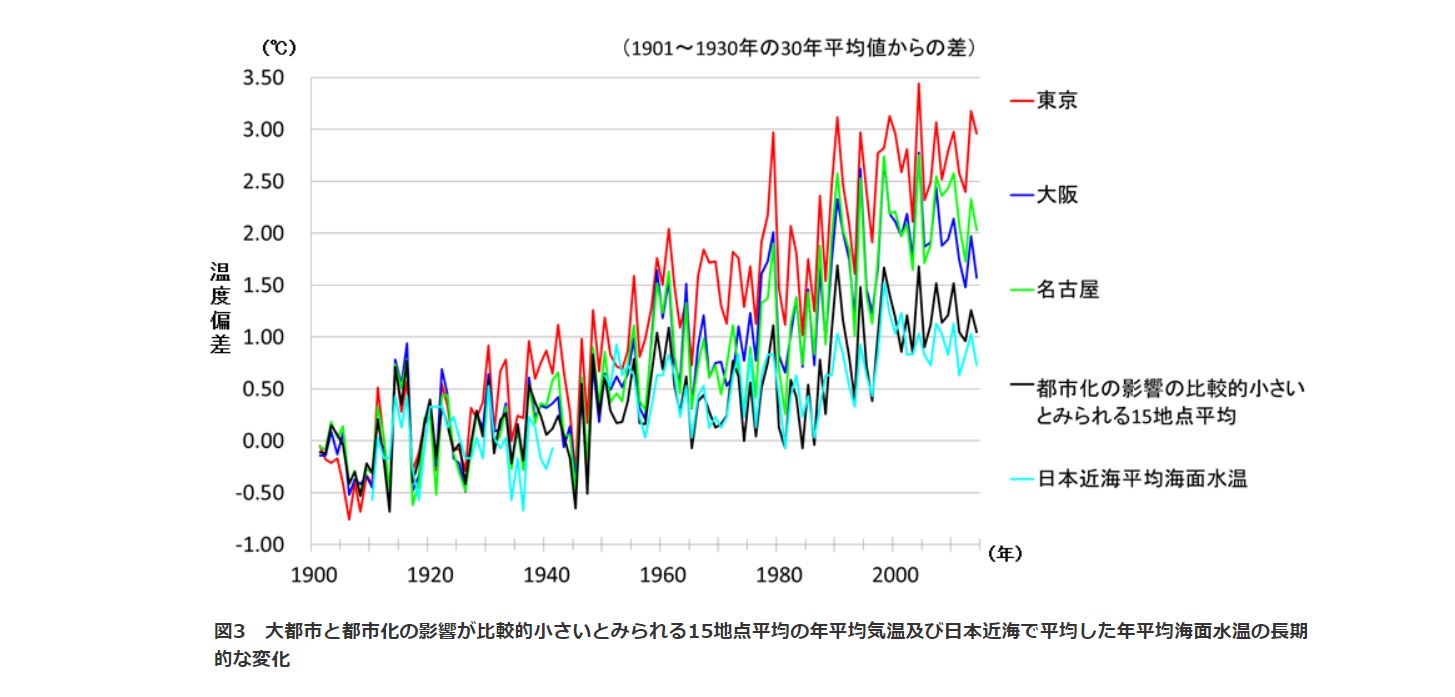

一見すると気温上昇と同じ現象の為、どちらの問題が起因しているのか分かり難いが、過去からの気温変化を都市別で見るとヒートアイランド現象の影響が明白です。

下記に、気象庁が出している地球温暖化についての図解と長期的な温度変化のチャート図を添付します。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「ヒートアイランド現象と地球温暖化は違うのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/03/qa.html 閲覧日:2020/1/8)

ヒートアイランド現象によって実際に気温は上がっているのか。計測による都市部の気温上昇について

地球温暖化も相まって分かりづらい部分もありますが、実際に都市化の影響はあるのかという根拠は、環境省の1927年から各都市の気温変化の記録で分かります。

下記、表をご覧いただくと、気温の変化率(100年あたりの変化)を記しています。

日本の代表的な都市部と都市化の影響が小さい15地点の温度変化率を比較した表になっています。

都市部と他15地点を比較して見たとき、著しく都市部の温度変化が上昇しているのが数値として表れており、上述した地球温暖化の上昇よりも、都市化の影響を受けている事が明らかです。

都市化の影響が大きく表れているのが、日最低気温です。

日最低気温が高くなっているというのは、日中の熱をコンクリートやアスファルトが逃がさないようにし、ヒートアイランド現象の大きな特徴の一つです。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「都市の気温はどのくらい上昇しているのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/04/qa.html 閲覧日:2020/4/8)

ヒートアイランド現象は日本だけの問題?世界の都市部について

ヒートアイランド現象は、世界の都市部でも発生しており、日本だけの問題ではありません。

下記の図解は気象庁にて掲載されておりますが、「世界中の陸地おける長期的平均気温の変化」と「代表的な都市部の長期的平均気温の変化」を表したものです。

「世界中の陸地における平均気温」は上昇しており、このことから地球温暖化が進んでいる事が見受けられます。

対して、都市部の温度上昇は、上述した「世界中の陸地における平均気温」の温度上昇と比べ、上昇率が高いため都市部の影響が表れている事が分かります。

日本だけの問題ではなく、世界の都市部においても顕著に表れている現象です。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「都市化の影響は外国の都市でも現れているのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/06/qa.html 閲覧日:2020/4/8)

ヒートアイランド現象は、年によって違う温度変化について

下図は、関東地方における2009年から2014年までの8月の都市化の影響による月平均気温の変化の分布図を示しています。この図をみると、都市化の影響は、2010、2012、2013年に比較的大きく現れており、年によって違いがあることが分かります。

この要因としては、太平洋高気圧の張り出しが年によって違うために、都市化の影響が現れやすい「晴れて風の弱い日」が多くなるような天候が年によって違うためと考えられます。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「都市化の影響は年によって違いはあるのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/09/qa.html 閲覧日:2020/4/8)

ヒートアイランド現象の原因である都市化によって起こる乾燥化について

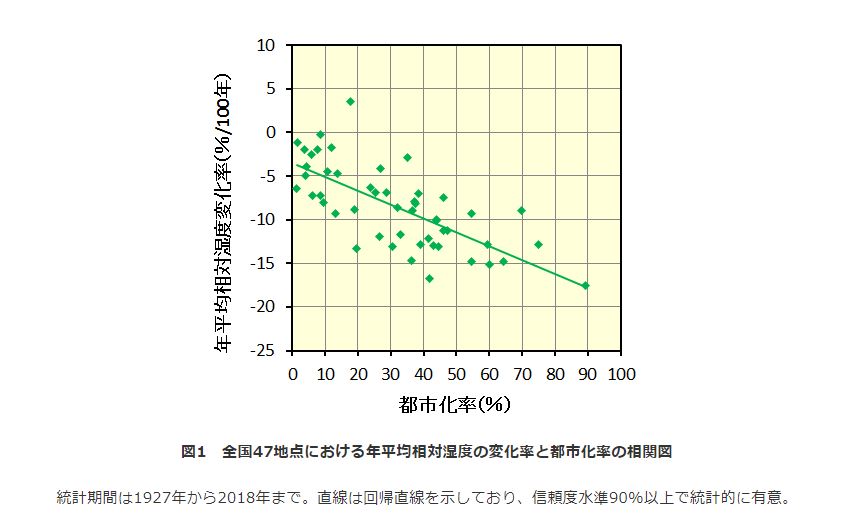

都市化によって、ヒートアイランド現象が引き起こされていますが、温度上昇だけでなく乾燥化が進んでいると考えられています。

下記表は、都市部と都市化の影響が小さい13地点の平均を比較した、平均相対湿度の長期変化の表です。

都市部の相対湿度が他13地点平均より、低下率が大きく、乾燥化が進んでいると言えます。

図1では、都市化と平均湿度の長期変化には相関関係がみられ、都市部ほど、乾燥している事が見受けられます。

乾燥の要因は、気温が高いと大気中の最大水蒸気量が多くなり、相対湿度が下がる上に、植物が少なく植物の蒸発や呼吸が少ない為、空気中の水分が減少傾向にあるからです。

これらより、都市化の影響により乾燥化が進んでいると考えられ、月平均で気温と相対湿度の変化を比較して見たときに整合性がとれています。(図2)。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「乾燥化は都市化の影響によるものですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/10/qa.html 閲覧日:2020/4/8)

◇ヒートアイランド現象の原因について、どのようにして起きるのか解説!!

ヒートアイランド現象がどのような現象か再確認しましたので、では次に何が原因でヒートアイランド現象が起きてしまうのか、まとめてみます。

人口が増え都市部に人口が流入することで、インフラや交通整備がどんどん整備され、アスファルトやコンクリートで覆われた事が大きな要因の一つのようです。

その他にもいくつかの要因によって発生しております。

なにより、一言でまとめてしまうには失礼なほど、大きな環境問題だという事です。

都市部中心に発生するということで、人が起因しており、一人一人が問題意識をしっかりと持つ事が大切かと思います。

下記に挙げた例が、大きな要因となっているようです。

ヒートアイランド現象の原因について、地表面の変化による緑や土や水の減少!

昔に比べ、樹木は伐採され、道路にはアスファルトが出来、空き地には建物が建ち、川や池や海までも埋め立てし、河川は地中化されたりと人がより多く快適に住めるように整備されていきました。

その結果、元々森林など自然が残る土地が無くなることで緑地面積の減少。

畑や田んぼなどの農地がなくなることで土表面が減少。

河川・池・海の埋め立てや河川・池の地中化により、水面の減少。

緑地は、樹木により水分を吸収し呼吸をしているため、暑い時は水分の気化熱で涼しくしてくれ、光合成もしているため二酸化炭素を減らし酸素を吐き出します。

土表面も同様に、アスファルトやコンクリートに比べて水分を吸収し保水するため、夏場など日差しが強い時期でも比較的に涼しく感じられます。

また照り返しも少なくなるため、アスファルトなどに比べると自然的で、動物の生きる環境としては適しているのだと思います。

水面は、同じように水分の蒸発により、涼しくなります。夏場に水辺の近く行くと涼しさを強く感じられるように、その効果は明確かと思います。

緑や土や水といった自然がある事によって、気温の上昇を抑えてくれていた存在を減らしが為にヒートアイランド現象は進んでしまったものと考えられています。

ヒートアイランド現象の原因について、アスファルトとコンクリートの増加!

さらに元あった自然が無くなった後に、アスファルトやコンクリートで出来た道路や建物を建設したため、地表面の熱や空気中の熱が下がらず、むしろ溜め込むようになってしまっています。

アスファルトやコンクリートは、自然に比べると蓄熱効果が高く、冷めにくい性質もある為、夜間の気温も高いことが報告されています。

最近では、特に高層ビルやマンションなどが多く建ち並ぶことで、風通しが悪くなり、地面の面積がすくなることも懸念されています。

ヒートアイランド現象の原因について、車の排熱とエアコンの排熱!

自然環境の減少とインフラ整備だけでなく、車は社会において必需品ですが、まだまだ残る車社会も問題の一つです。

熱を溜め込みやすい都市の中に、無数に走る車の排熱も問題視されています。

近年では、電気で走る車や水素で走る車など、環境に配慮された自動車も増えてきましたが、価格もまだまだ高く、ガソリン車に代わるには、まだ当分かかりそうです。

車だけでなく、数多くの建物に設置されているエアコンの排熱です。

エアコンの排熱と聞いてピンと来る人は少ないかもしれませんが、エアコンから排出される空気は、夏場はとても熱く近寄れないほどです。

車やエアコンの熱い排熱が空気中に排出され、その熱い空気がさらに循環をしていると考えると、都市全体がますます熱くなることがイメージされます。

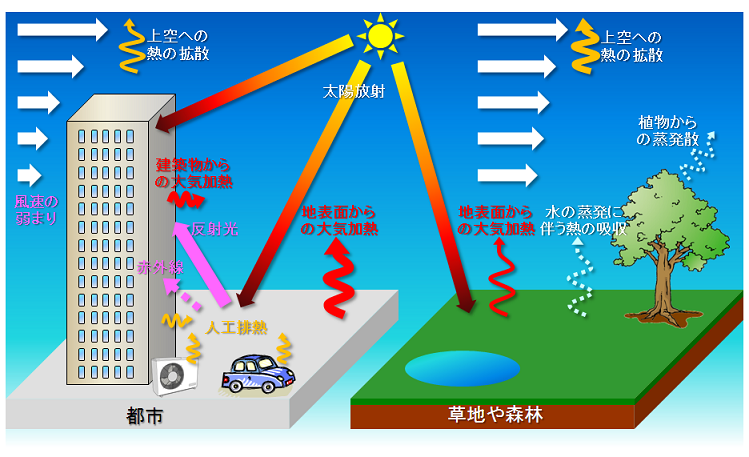

以下、気象庁が出しているヒートアイランド現象の要因についての記述です。図解も分かりやすく見やすいのでご参考下さい。

(1)土地利用の変化の影響(植生域の縮小と人工被覆域の拡大)

草地、森林、水田、水面等の植生域は、アスファルトやコンクリート等による人工被覆域と比べて保水力が高いことから、水分の蒸発による熱の消費が多く、地表面から大気へ与えられる熱が少なくなるため、主に日中の気温の上昇が抑えられます。

人工被覆域は、植生域と比べて日射による熱の蓄積が多く、また、暖まりにくく冷えにくい性質がある(熱容量が大きい)ことから、日中に蓄積した熱を夜間になっても保持し、大気へ放出することになるため、夜間の気温の低下を妨げることになります。

都市で建築物の高層化及び高密度化が進むと、天空率が低下し地表面からの放射冷却が弱まること、また、風通しが悪くなり地表面に熱がこもりやすくなることにより、さらに気温の低下を妨げることになります。

(2)人工排熱(人間活動で生じる熱)の影響

都市部の局所的な高温の要因と考えられます。都市の多様な産業活動や社会活動に伴って熱が排出され、特に都心部で人口が集中する地域では、昼間の排熱量は局所的に 100W/m2 (中緯度での真夏の太陽南中時における全天日射量の約 10%) を超えると見積もられています。

図1 ヒートアイランド現象の概念図

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「ヒートアイランド現象の要因は何ですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/02/qa.html 閲覧日:2020/1/8)

◇ヒートアイランド現象によって受ける影響について、実際にどのような問題が起きているのか解説!

ヒートアイランド現象に対して、みんな特に意識をしていないと思われるが都市部では、影響を受けており、実際に過去に比べ気温が上昇しております。

長い年月をかけて徐々にヒートアイランド現象が進行しているため、感じづらいかもしれませんが、都市部の人には明らかに影響しています。

最近のニュースでは、熱中症に対して注意喚起をしていたり、ヒートアイランド現象の影響を感じさせられます。

他にどのような影響を与えられているのか、それによってどのような問題が起きているのか解説していきます。

ヒートアイランド現象による影響について、熱帯夜による熱中症の危険性!

夏場など、熱い季節になると増加するのが熱中症の危険性です。

実際にニュースなどでも熱中症への注意喚起や搬送など報道される頻度も高くなってきています。

特に熱中症は高齢者に多いようで、若年層に比べ気温の変化への身体反応も落ちるようで、熱帯夜などエアコンをつけず過ごすことで熱中症になるケースが多いようです。

高齢者だけの問題ではなく、若年層の人でも熱中症の危険がありますので、熱帯夜など気温が高いと感じた際は、無理をせず冷房機をつけるなど対策するようにしましょう。

前述で記載した通り、ヒートアイランド現象が進行し、都市部の温度が上がり、下がりづらくなり、熱帯夜の日数が近年増加しております。

ウィキペディアでは、具体的な数字で表されています。ご参考下さい。

東京都内の熱中症による年間救急搬送者数は、1980年代後半は150人前後だったものが1990年代後半に300人前後に倍増、2000年代には500人以上を推移し、年によっては1,000人以上になっている。

〈参考文献〉出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/ヒートアイランド 閲覧日:2019/8/17)

また気象庁では、温度分布のデータを用いて、ヒートアイランドによって熱帯夜になる傾向があることを示しています。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「都市化の影響は日中と夜間で違いはあるのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/07/qa.html 閲覧日:2020/1/8)

ヒートアイランド現象による影響について、消費エネルギーの増大!

熱中症の危険がありますので、無理をせず冷房機をつけるなどで対策をして頂きたいのですが、その反面、電力消費が問題視されています。

夏場など気温が高くなるにつれ消費電力が増大することも報告されており、エネルギーを大量に消費することはヒートアイランド現象のみならず、地球温暖化にも繋がる問題です。

夏場の日中はもちろんのこと、熱帯夜によって睡眠を妨げられ夜中に目を覚ましてしまい、寝不足や睡眠の質の低下といった影響もあります。

身体に無理のないように気を付けつながらも、一人一人が環境問題を意識することが大切かと思います。

ヒートアイランド現象による影響について、局所的豪雨!?

近年、数多く報道されている局所的豪雨もヒートアイランド現象の影響ではないかと考えられている説があります。

はっきりとヒートアイランド現象が原因で局所的豪雨が発生していると証明されている訳ではないようですが、その可能性は大いにあるようです。

都市部の温度上昇により、上昇気流が生まれ、局所的な集中豪雨を発生させる要因の一つとの見解です。

ヒートアイランド現象による影響について、生態系の変化!

ヒートアイランド現象によって、周囲の生態系対しても影響されることがあります。

分かりやすい例で言うと、春に咲く桜です。

桜の開花が都市部と郊外部などで開花時期に差が生じているそうです。

桜は冬からの気温によって開花の時期を計測出来ますが、近年の都市部では、天気予報から推測する開花予報よりも早く開花しています。

植物のみならず、害虫などが冬を超えてしまう事が問題視されています。

北海道でもゴキブリを見るようになったように、人が快適な気温を保つと害虫も生息できる環境を作ってしまうのです。

危険視されているのは、感染症を媒介する生物が、本来冬に死ぬはずが冬を超え、更に増殖し、人に害を与える可能性があります。

その他、温かい排水が河川に排出される事により、生態系が崩れることも懸念されています。

暖冬の傾向がある事は、気象庁の記述からも分かります。

ヒートアイランド現象の影響は、夏よりも冬の方が受ける影響が大きいとの事です。

関東地方における8月(2009~2014年平均)と1月(2010~2015年平均)の平均気温と都市化による影響の分布をそれぞれ図1、2に示します。これらをみると、都市化の影響は8月より1月の方が大きいことが分かります。

〈参考文献〉国土交通省 気象庁「都市化の影響は夏と冬で違いはあるのですか?」(URL:https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/himr_faq/08/qa.html 閲覧日:2020/1/8)

◇ヒートアイランド現象に対抗する効果的な対策について、どのような方法があるのかご紹介!

都市部を中心に起こるヒートアイランド現象は、都市として形成されている限り無くす事は不可能です。

その為、取れる対策としては今後続くであろうヒートアイランド現象を和らげる緩和策のご紹介になります。

ヒートアイランド現象に対して、断熱・遮熱による対策方法!

建物の断熱性、遮熱性を向上させることによって、室内の温度上昇を抑え、冷房機器の消費エネルギーを抑える事が出来、ヒートアイランド現象の対策に繋がります。

都市部で多いビルの屋上は、通常であれば外部に防水工事を施しており、断熱は内部側か外部側に処理を施しています。

古い建物や断熱処理が甘い建物は、まず見直して頂き、内部断熱は比較的後からでも施工可能なものが多いです。

〇遮熱性の向上!

断熱処理が出来ている建物に関しては、屋根面や外壁面に対して、遮熱性を向上させる塗料などを施すのが有効な手段です。

塗料は、コンクリート面やトタン屋根などに多種多様に対応したものがあるため、一度検討して頂く事をお勧めします。

〇太陽光発電機の設置

断熱・遮熱ではありませんが、ビルの屋上などに太陽光発電機を設置する事で、屋根への直射日光を防ぐことが出来、屋根面への遮熱効果があります。

さらに、太陽光発電により、CO2を排出せず、クリーンエネルギーを作成することが出来ます。

発電したクリーンエネルギーを使用する事で、本来消費するであろうエネルギー量を削減できます。

太陽光発電機の設置にはコストがかかる為、一般的に普及はしづらい現実があります。

ヒートアイランド現象に対して、緑化による対策方法!

緑化が減少したことによるヒートアイランド現象の要因の一つとされていますが、反対に緑化を進めることでヒートアイランド現象に対抗します。

〇緑化の推進

簡単に言うと、緑をもっと増やして自然を取り戻そうという事です。

最近の建築物は、緑化面積の割合など建築基準法にて定められていますが、まだまだ緑化進めていくスペースはあると思います。

更には、道路の街路樹などを増やして緑化を推進することです。

道路は、車の排熱も大きいので緑化が多ければ、それだけ効果が期待できると思います。

しかし道路は私的に創作は出来ませんが、公的な機関がもっと積極的に推進すればもっと改善されると思います。

どこかの国では、国所有の小さい土地に野菜など植えて面倒をみれば、その個人の土地になる制度があるみたいで、日本も取り入れれば良いのにと個人的に思います。

〇屋上緑化・壁面緑化の設置

緑化を進める上で、都市部の多くがビルなど建物で覆われております。

そのスペースを無駄にすることなく、緑化を進め温度上昇に歯止めをかける方法です。

建物への緑化は、太陽光を遮断し、草木の呼吸により水分が蒸発し、内部環境が向上します。

昔から戸建てでも壁面緑化をしている建物は、夏場でも涼しく、エアコン要らずと聞きます。

それほど、緑の力は大きいという事です。

最近では、屋上菜園も言われており、屋上で野菜の栽培なども行われ、ヒートアイランド現象の対策をしつつ野菜が採れて一石二鳥な方法です。

ヒートアイランド現象に対して、道路に施す対策方法!

〇打ち水による対策

打ち水は江戸時代から続く日本の伝統的な知恵の一つで、一般家庭でも出来るほど簡単で効果が感じられる対策として効果的です。

打ち水をする事で、水分が蒸発するときの気化熱で周囲の温度を下げる効果があります。

昔の道は、アスファルトではなく、土がほとんどであった為、打ち水の効果が特に大きく作用したみたいです。

しかし、真夏日の気温が以上に高い時の打ち水にはご注意が必要です。湿度が高くなり、体感温度が逆に高くなることがあるからです。

熱い時期の打ち水に効果的な時間帯としては、明け方と夕方の時間です。

〇特殊なアスファルト舗装の施工

アスファルトの道路には、いくつか種類があり、その内容によっては路面温度の上昇を抑えるものがあり、ヒートアイランド現象への対策として活用されています。

アスファルト舗装の種類には、透水性アスファルト舗装、保水性アスファルト舗装、遮熱性アスファルト舗装などがあります。

透水性アスファルト舗装は、その名の通り水分が浸透するように隙間が大きく作られています。

隙間があることにより、蓄熱性が低くなりヒートアイランド現象に効果的です。

保水性アスファルト舗装は、保水素材を含んでおり、保水した水分が揮発する事により温度を下げる効果があります。

遮熱性アスファルト舗装は、表面に遮熱塗料を塗布したり、遮熱素材を充填する事により、路面温度の上昇を抑制いたします。

上記の特殊舗装を施工することにより、日中の路面温度は10℃〜20℃を下げるほどの効果があるようです。

ヒートアイランド現象に対して、エコクリーンソイルによる対策方法!

土系舗装材のエコクリーンソイルは、土の良さである保水性と透水性を兼ね備えており、またアスファルトと違い照り返しもない為、ヒートアイランド現象の対策として効果的な舗装材です。

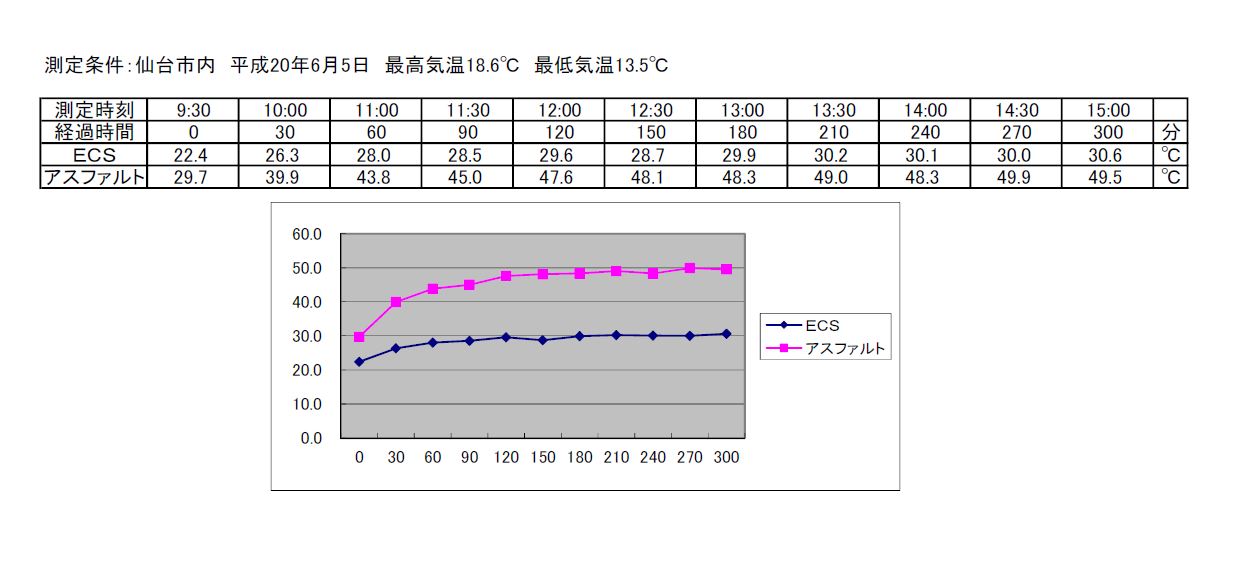

下記の表は、当社調べによる表面温度の比較結果です。

気象条件は、6月の仙台市内で計測をしており、夏場ほど気温が高くなく、空模様は曇りの状況でした。

結果は、約20℃の差が出ており、明らかな効果が見られました。

夏場のより気温が高く、日差しが強い日であれば、更に大きな温度差のある結果を期待できます。

エコクリーンソイルは優れた保水性を有しており、保水した水分を蒸発する時の気化熱によって周囲の温度上昇を抑えます。

その為、打ち水効果との掛け合わせにより、さらに効率的かつ持続的に作用を発揮します。

またエコクリーンソイルは、自然な景観性を有しており、建物周りや敷地内の遊歩道などで使用されることが多く、快適な空間の創出に繋がります。

◇ヒートアイランド現象の対策に使えるエコクリーンソイルの施行事例

上記でご紹介した弊社のエコクリーンソイルの施行事例をいくつかご紹介いたします。

エコクリーンソイルは、土と同等の成分でできており、土の風合いを持った景観性、土本来の良さである透水性と保水性を備えた優れた舗装材です。

優れた保水性により、散水された水を保水し、蒸発する時の気化熱で温度を下げる効果があるため、ヒートアイランド現象の対策として使用することが出来ます。

都会の公園や道路脇などで使用された事例をいくつかご紹介いたします。

その他の活用事例についてご興味ある方は、◆活用事例はこちらの青文字をクリック!!是非ご覧ください。

都内庭園の遊歩道 エコクリーンソイルの施行事例

バラが有名なこの庭園は、季節になると花が咲き、多くの方が観賞に訪れます。

植栽の多くは繊細で、環境の変化などにより、枯れる事があるそうです。

土系舗装材においても、他社の類似製品により枯れる事例がありますが、弊社のエコクリーンソイルは環境に良く、植物に優しい製品として、導入をご決断頂きました。

施工後も植栽の生育状態は良く、景観も庭園の雰囲気に合った舗装として仕上がりました。

都内和風庭園の遊歩道 エコクリーンソイルの施行事例

エコクリーンソイルの土の風合いが和風庭園の雰囲気に合った舗装になったと好評いただきました。

2009年に施工し、2019年の経過観測でも端部の欠けや微細なクラックなど確認出来るものの雑草を抑制し、舗装路として十分機能している事が確認出来ております。

横浜市 団地内の歩道 エコクリーンソイルの施行事例

広い団地内にある歩道部分にエコクリーンソイルを施工して頂きました。

エコクリーンソイルは、比較的、容易に施工が出来るという点に注目して頂き、ご依頼を頂きました。

環境にも良い製品ということで住人様にも問題なく了承をいただけたそうです。

横浜市 ポケットパークの遊歩道 エコクリーンソイルの施行事例

遊歩道面をエコクリーンソイルにすることで、周辺の道路とのメリハリがつき、ポケットパークの存在を主張できる仕上がりになりました。

勾配のあるアプローチでもしっかりと施工が出来ている事が確認できております。

また施工性が良い為、2段だけですが擬木階段の踏面を設けても、同様にエコクリーンソイルで施工可能です。

群馬県 公園の広場 エコクリーンソイルの施行事例

イベントの自然な花のコンセプトにも合う自然色な仕上がりでイベント後も舗装はそのままで公園として開放されています。

1年後の経過観察でも、イベントの車両などが通ったにも関わらず、目立った損傷はないことが確認できました。

群馬県 公園の遊歩道 エコクリーンソイルの施行事例

花のイベント際にも、エコクリーンソイルの土の色と花の色合いが綺麗に仕上がりました。

またイベント後は公園として開放しており、綺麗な花は撤去されていますが、自然土舗装の部分は、そのまま使えるようなっています。

熊本県 高架脇の防草対策 エコクリーンソイルの施行事例

エコクリーンソイルは、水質汚染や土壌汚染の心配もない素材で見た目も自然の景観にマッチした仕上りになりました。

法面の長さもあるため、金網も入れて頂き、綺麗に施工して頂きました。

エコクリーンソイルは、法面でも問題なく施工可能です。

高架脇の法面は草刈りの負担も大きかったと思われますが、雑草も抑制出来るため、長い目を見て施工した効果は大きいはずです。

◇ヒートアイランド現象について、まとめ!

ヒートアイランド現象は、東京など大きな都市部だけでなく、地方都市でもその現象が多少なり見られます。

取れる対策としては、抜本的な解決には繋がらないですが、どれも実際に効果が実証されている方法ばかりです。

一つ一つの取り組みは小さいものかもしれませんが、より多くの人が取り組むことによって、大きな効果を発揮する事に繋がります。

世界的な大きな枠組みでみるとヒートアイランド現象は都市部の環境問題ですが、地球温暖化にも繋がっています。

他人事にせず、一人一人が考えて行動して頂くことだと思いますので、是非一度何か出来ることがないか検討して頂けますと幸いです。

◇自然土系舗装材エコクリーンソイル 建設物価掲載の設計価格や詳細についてご紹介

土系舗装材料エコクリーンソイルは、エコでクリーンな製品として、人にも環境にも優しい製品です。

日本の販売履歴が長く、全国の遊歩道や防草対策としてよくご利用頂き、数多くの実績がございます。

エコクリーンソイルの詳しい製品情報は下記ページをご参照ください。

◆エコクリーンソイル カタログ2023ダウンロード!カタログ画像orこちらの青文字をクリック!!

◆エコクリーンソイルの積算 使用量の目安について

使用量について、カタログ裏面に簡単に記載しております。

厚さ40㎜の時、2.8袋/㎡使用 用途:人の通行程度

厚さ50㎜の時、3.5袋/㎡使用 用途:自転車などの通行程度

厚さ60㎜の時、4.2袋/㎡使用 用途:管理車両などの通行程度

◆エコクリーンソイル活用 施工事例と写真!こちらの青文字をクリック!!

活用事例を掲載しております。どのような仕上がりになるのか、ご興味ある方は、是非ご覧ください。

◆エコクリーンソイルの登録評価について

エコクリーンソイルは下記の登録を取得しており、公共工事においても広くご利用頂いております。

・NETIS登録番号TH-000030-V:活用効果評価有り

・東京都建設局新技術登録NO.1001003

・旧日本道路公団(NEXCO)新技術登録NO.200100051

エコクリーンソイルは、建設物価 特殊舗装工 エコクリーンソイル工法に掲載しております。

◆エコクリーンソイルの施工について、条件付きにてご相談承ります。

弊社は、エコクリーンソイルのメーカーとして製造販売のみ行っておりましたが、

この度、エコクリーンソイルの施工について、関東近郊でのご対応を開始いたしました。

エコクリーンソイルの施工をお受けするにあたり、対応可能な規模やエリアに限りがございます。

下記のお問合せフォームより、ご連絡先、依頼内容を記載の上、ご連絡願います。

※ご依頼内容によっては、お受け出来ない場合もございます。予めご了承ください。

その他、エコクリーンソイル設計価格、設計施工歩掛り、平米単価、特注色(応相談)などお見積作成や必要資料がございましたらお問合せ下さい。

また製品についてご質問やご相談、お困りのことなどございましたら、下記お問合せフォームからお問合せ頂くかお電話にてご連絡下さい。